Questa sala espone un vasto repertorio di ceramica greca dall’età arcaica fino alla fine dell’epoca classica (dal VII al IV secolo a.C. circa) e di ceramica etrusca. I vasi provengono da collezioni private, formatesi a Trieste durante l’Ottocento ed in seguito pervenute al Museo tramite lasciti testamentari o acquisti pubblici.

Il percorso comincia dalla prima vetrina a destra dell’entrata (vetrina G 1 ) e prosegue in senso antiorario. Qui è esposta la ceramica corinzia del VII sec. a.C. Essa comprende perlopiù piccoli vasi usati come contenitori di cosmetici, caratterizzati da superfici chiarissime e lisce e da motivi decorativi a fasce e a fregio di animali in movimento tra disegni geometrici e floreali. È una produzione artigianale e seriale, che ebbe un’amplissima esportazione in tutto il bacino del Mediterraneo, fino al VI secolo compreso.

La seconda vetrina (G 2 ) raccoglie vasi di tipo ed epoche diverse, ed ha lo scopo di illustrare la grande varietà di forme vascolari esistenti nell’antico mondo greco. Pressoché ogni forma era dovuta all’uso specifico che se ne faceva: l’hydria per andare ad attingere acqua, il cratere per mescolare il vino durante i banchetti, e così via.

Il nucleo più importante della collezione è costituito dalla ceramica attica, tanto a figure nere che a figure rosse (VI-IV secolo a.C.), il cui centro principale di produzione fu Atene. Nella vetrina G 3 vi è un vaso d’eccezione: l’hydria a figure nere con la firma del vasaio Tychios sull’orlo ed i nomi delle divinità rappresentate.

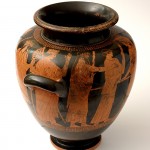

Accanto è presente la produzione della ceramica a figure nere (575-450 a.C.; vetrina G 4 ). Si tratta di vasi integri, ritrovati con ogni probabilità in necropoli, pur trattandosi di oggetti che furono anche usati nella vita di tutti i giorni: erano vasi che venivano scelti, tra quelli presenti in casa, per accompagnare il defunto nell’aldilà. I soggetti sono tratti dal mondo epico, mitologico e teatrale, ma illustrano anche il simposio, la palestra e l’eros. Prodotti in Grecia, questi vasi erano destinati all’esportazione, soprattutto verso l’Italia e l’Etruria. Fa parte di questa produzione anche l’anfora panatenaica, che veniva consegnata in premio ai giochi di Atene – analoghi alle Olimpiadi – e che conteneva olio ricavato dagli ulivi sacri (vetrina G 5 ).

Seguono la vetrina dedicata alla ceramica a figure rosse (530-350 a.C.; vetrina G 6 ) e quella dedicata alle immagini di dei ed eroi (vetrina G 7 ), tra i cui vasi bisogna segnalare lo stamnos, recipiente destinato a tenere in fresco il vino durante il banchetto, con l’apoteosi di Eracle (la cui decorazione appare “srotolata” nella gigantografia) ed il grande cratere del Pittore di Leningrado con una elegante e raffinata scena di banchetto.

L’ultima vetrina (G 8 ) è invece dedicata alla ceramica etrusca, esemplificata da alcuni notevoli vasi: accanto al caratteristico vasellame in bucchero (un’anfora, un’oinochoe, un kantharos e i calici su alto piede) dell’VIII-VII secolo a.C., sono visibili vasi a imitazione di quelli attici, a figure nere (fine VI-V secolo a.C.) e a figure rosse (V-IV sec. a.C.), in cui sono raffigurate le mostruose divinità del loro mondo ultraterreno.

VIII secolo a.C. – L’invenzione della ceramica figurata

LA CERAMICA CORINZIA

La città di Corinto, a partire dall’VIII secolo a.C., divenne uno dei più attivi centri della Grecia per la produzione e l’esportazione di vasellame ceramico.

La città di Corinto, a partire dall’VIII secolo a.C., divenne uno dei più attivi centri della Grecia per la produzione e l’esportazione di vasellame ceramico.

Le officine corinzie utilizzarono una caratteristica argilla giallo pallido e una tecnica a silhouette nera o dalle tonalità bruno-rossicce stese sul fondo chiaro dell’argilla; i dettagli interni delle figure vennero delineati con linee graffite e con l’adozione di colori aggiunti (rosso paonazzo e bianco).

Le forme tipiche sono aryballoi e alabastra destinati al commercio dei balsami e unguenti prodotti da fabbriche locali.

SOGGETTI

La decorazione, in un primo momento, fu in stile geometrico di derivazione ateniese, ma già dagli ultimi decenni dell’VIII secolo a.C., grazie alla rapida assimilazione di motivi decorativi e iconografici provenienti dal Mediterraneo orientale, i pittori di Corinto svilupparono un proprio stile figurato, caratterizzato da teorie di animali reali e fantastici, da scene narrative, anche a carattere mitologico, alternate sul corpo del vaso ad elementi decorativi quali trecce, fiori di loto e palmette.

STILE

Le parate di guerrieri e opliti (armati in corsa), i comasti (danzatori grotteschi e sgraziati) e i fregi di animali dapprima mostrarono toni più vivaci, che dalla metà del VII a.C. si dissolsero verso una decorazione manieristica e ripetitiva: un prodotto di buon artigianato che ottenne uno straordinario incremento di produzione dovuto all’incentivazione commerciale e all’esportazione in Occidente così come nei territori della Grecia stessa.

Aryballos

Aryballos

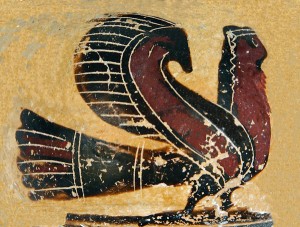

Sirena

Altezza cm 6,3

600-550 a.C.

Inv. 7738, Grecia 433, dono Carlo Kunz 21-12-1874

Alabastron

Alabastron

Testa di pantera a destra

Altezza cm 6; diam. 3

620-590 a.C.

Inv. 7745, Collezione Taranto T.1160

Oinochoe a ventre rovesciato

Oinochoe a ventre rovesciato

Decorazione a fascia con stambecco, sfinge e leone

Altezza cm 23

620-590 a.C.

Inv. 7731, legato Oblasser 16-2-1916

Oinochoe a base piatta

Oinochoe a base piatta

Decorazione a fregi con pantera e capro; grifi, uccelli ed animali fantastici

Altezza cm 15,5; diam. 13

590-570 a.C.

Inv. 7685, legato Oblasser 15-2-1916

Pisside con coperchio da Corinto

Pisside con coperchio da Corinto

Pisside cilindrica espansa alla base e al collo, base piana e due anse aderenti al labbro, con motivo di linee orizzontali e fogliette brune, verniciata di rosso-bruno all’interno. Coperchio con alto bottone, fregiato di zone circolari rosso-brune, ovuli e lineette.

Altezza cm 10; diam. 8,5

650-600 a.C.

Inv. 7658, Grecia 471, acquisto da Edoardo Baldini 28-2-1874

VI secolo a.C.

CERAMICA A FIGURE NERE

Le figure nere furono introdotte a Corinto all’inizio del VII secolo a.C. Ad Atene la nuova tecnica venne adottata senza riserve solo intorno alla metà del VII a.C., si sviluppò pienamente nell’ultimo quarto (dal 625 a.C.) e raggiunse il suo apogeo nel secolo successivo. A partire dal 530 a.C. fu gradualmente sostituita dalla tecnica detta a figure rosse.

Le figure nere furono introdotte a Corinto all’inizio del VII secolo a.C. Ad Atene la nuova tecnica venne adottata senza riserve solo intorno alla metà del VII a.C., si sviluppò pienamente nell’ultimo quarto (dal 625 a.C.) e raggiunse il suo apogeo nel secolo successivo. A partire dal 530 a.C. fu gradualmente sostituita dalla tecnica detta a figure rosse.

Il predominio di Atene

LA CERAMICA ATTICA A FIGURE NERE

Tra la fine del VII secolo e l’inizio di quello successivo i ceramografi ateniesi acquisirono progressivamente familiarità con la tecnica pittorica a figure nere, che prevedeva la campitura completa delle figure (le intere figure erano dipinte con la “vernice nera”), mostrandosi molto sensibili alla moda corinzia, e ciò probabilmente per l’immigrazione di vasai e pittori formatisi a Corinto, che trasmisero le loro abilità ed esperienze tecniche.

FORME

Ad Atene vennero prodotti vasi di grandi dimensioni decorati con fregi di gusto corinzieggiante, accanto a fregi con personaggi in movimento che mostrano una nuova vocazione narrativa, una consumata abilità tecnica, un sicuro uso del graffito e una meditata rifinitura con ritocchi in rosso paonazzo e bianco.

La produzione ateniese a figure nere ottenne entro la prima metà del VI secolo una grande fortuna commerciale, che superò gli stretti limiti regionali, e grazie all’incremento quantitativo di vasi messi in commercio raggiunse il mercato estero e soprattutto l’Etruria. Per la clientela etrusca di Cerveteri e di Vulci vennero anche create forme vascolari nuove che ne assecondarono gusto e esigenze, proponendo una rivisitazione del bucchero.

SOGGETTI

La produzione attica era apprezzata anche grazie alla ricchezza iconografica dei soggetti divini ed eroici (su tutti predominavano le fatiche di Eracle e i poemi omerici, come i temi dall’Iliade, con protagonisti Achille e Aiace), ma pure per l’attenzione alla sfera umana nell’esaltazione del profilo etico e morale del cittadino e della cittadina ateniesi. Sui vasi prese vita tutto un patrimonio di storie e di miti, eco dei racconti che si narravano nell’Atene di allora. Le ricche raffigurazioni dipinte dai ceramografi attici divennero formidabili veicoli di immagini e strumento di trasmissione culturale.

TECNICA

Sul vaso essiccato l’effetto cromatico dipendeva dall’applicazione di tinte di origine naturale, ossia terre e argille estremamente depurate che si fissavano in cottura. Infatti la cosiddetta “vernice nera” o bruna non è che un sottile rivestimento di argilla molto depurata ricca di ferro, le cui particelle in cottura si trasformano nello strato lucido che rende le ceramiche impermeabili.

Delineati i contorni delle figure, veniva campito uniformemente lo spazio interno, creando delle silhouette nere.

I particolari sulle figure nere si ottenevano con il graffito: con l’incisione della superficie per mezzo di uno stilo appuntito in metallo o avorio, che penetrava in profondità nell’argilla asciutta; le linee così, dopo la cottura, risaltavano in modo chiaro sul rivestimento nero lucido.

Ampiamente diffuse erano poi le sovraddipinture (per l’aggiunta di dettagli) con colore bianco, rosso paonazzo e giallo, ottenute anch’esse con l’uso di terre stese a pennello sopra il precedente rivestimento, dopo la sua essiccazione: solo in cottura queste terre assumevano le varie tonalità.

La ricerca tecnica portò alla sperimentazione di una vernice dalla tonalità corallo e, intorno al 530, all’invenzione della ceramica a figure rosse, stile più in linea con le innovazioni pittoriche dell’epoca, circostanza che ne determinò un perentorio successo.

La produzione di ceramiche a figure nere continuò fino a tutto il primo ventennio del V secolo per piccoli vasi da unguenti e solo le anfore panatenaiche – ambito premio delle gare in onore di Atena, carico di forza rituale – continuarono ad essere prodotte per tutto il V secolo con la vecchia tecnica, anche se adattata alle nuove esigenze stilistiche.

Accanto ai maestri dei grandi vasi operarono però anche artigiani che decoravano soprattutto kylikes e recipienti di piccole dimensioni, dando prova di notevole unità di concezione e allo stesso tempo di meccanica ripetitività.

Piccola anfora

Piccola anfora

Lato A: Scena con Eracle che uccide l’Idra

Lato B: Scena con Aiace e Cassandra

Ceramica attica a figure nere con colori aggiunti e graffito

Altezza cm 21; diam. 13; diam. bocca 9,2; diam. piede 7,9

550-525 a.C., Pittore di Princeton

Inv. S.454, legato Sartorio 1910

Hydria da Tarquinia

Hydria da Tarquinia

Sulla spalla: Eracle in lotta con il tritone

Sul vetre: Partenza di Atena sul carro

Ceramica attica a figure nere con colori aggiunti

Altezza cm 38; diam. bocca 20; diam. piede 14,5

520 a.C., Artista vicino al Pittore di Antimenes

Inv. S.405, legato Sartorio 1910

Lekythos da Corinto

Lekythos da Corinto

Satiri vendemmianti

Ceramica a figure nere con colori aggiunti e graffito

Altezza cm 14; diam. 6; diam. bocca 3,6; diam. piede. 4

480 a.C. circa, maniera del Pittore di Haimon

Inv. 2133, Grecia 445, acquisto da Edoardo Baldini 28-2-1874

Lekythos da Corinto

Corteo dionisiaco (corteo nuziale ?)

Ceramica a figure nere con graffito

Altezza cm 13; diam. 4,1; diam. bocca 2,5; diam. piede 2,7

480 a.C., maniera del Pittore di Haimon

Inv. 7591, Grecia 448, acquisto da Edoardo Baldini 28-2-1874

una foto completa di svolgimento

Lekythos

Lekythos

Scena di partenza e bardatura di cavallo

Ceramica attica a figure nere con colori aggiunti e graffito

Altezza cm 17,7; diam. 7,4; diam. bocca 4,4; diam. piede 5,2

480 a.C. circa, maniera del Pittore di Diosphos

Inv. 7711, legato Oblasser 15-2-1916

Anfora panatenaica da Cirene

Anfora panatenaica da Cirene

Lato A: Atena Promachos (combattente in prima fila)

Lato B: Atleti.

Ceramica attica a figure nere con colori aggiunti e graffito

Altezza cm 50,5; diam. 33; diam. bocca 15; diam. piede 14

420 a.C., seguace del Pittore di Achille

Inv. 1405, dono Prandi

530 a.C. – Una trovata rivoluzionaria

LA CERAMICA ATTICA A FIGURE ROSSE

Intorno al 530 a.C., ad Atene venne inventata la tecnica a figure rosse. Nei primi anni non mancarono le sperimentazioni, così su uno stesso vaso, sui due lati, si trovano contrapposti i due stili, ma ben presto la produzione a figure rosse diede alla città di Atene l’assoluto predominio sul mercato mediterraneo.

Intorno al 530 a.C., ad Atene venne inventata la tecnica a figure rosse. Nei primi anni non mancarono le sperimentazioni, così su uno stesso vaso, sui due lati, si trovano contrapposti i due stili, ma ben presto la produzione a figure rosse diede alla città di Atene l’assoluto predominio sul mercato mediterraneo.

TECNICA

Il diverso effetto tra la tecnica a figure nere e quella a figure rosse è di un ribaltamento: il fondo viene campito a vernice e le figure risparmiate, disegnate a contorno, restano nel colore dell’argilla. I dettagli delle figure vengono ora tracciati a pennello, dosando l’intensità della vernice dalla densa e piena, quasi a rilievo, a quella diluita. Era così possibile ottenere una resa più realistica del panneggio e del corpo umano, delle parti anatomiche e della tridimensionalità.

STILE

In generale, il disegno mostra grande cura per i particolari e per lo studio del movimento instabile, del gesto agile, della postura corretta anche nelle visioni di scorcio.

Le figure si caratterizzano, nelle opere dei grandi maestri, per la ricerca del movimento e del ritmo incalzante (disposizione diagonale) e per la sapiente vivacità espressiva.

La tecnica a figure rosse unisce sempre all’armonia delle forme la sobrietà dei gesti e alla perfezione la misura: le emozioni sono contenute a favore della ricerca della serenità.

La ceramografia dimostrò grandi potenzialità e ottima adattabilità ad essere applicata sulle ampie superfici dei grandi vasi (crateri e anfore), e deve essere interpretata come eco della pittura greca, monumentale o da cavalletto, che qui viene sacrificata dai limiti dello spazio concesso dalla forma del vaso.

Accanto ai maestri dei grandi vasi operarono però anche artigiani che decoravano soprattutto kylikes e recipienti di piccole dimensioni, dando prova di notevole unità di concezione e allo stesso tempo di meccanica ripetitività.

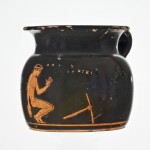

Boccale

Boccale

Atleta che pratica il salto in lungo

Ceramica attica a figure rosse

Altezza cm 11,7; diam. 12

480 a.C. circa, Pittore di Filadelfia 2449

Inv. S.525, legato Sartorio 1910

Stamnos

Stamnos

Apoteosi di Eracle: Atena accompagna Eracle al cospetto degli dei

Ceramica attica a figure rosse

Altezza cm 31; diam. 17,5

500-450 a.C., attribuito a Hermonax: Gruppo di Londra 445

Inv. S.424, legato Sartorio 1910

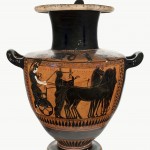

Cratere a colonnette

Cratere a colonnette

Lato A: Scena di simposio

Lato B: Tre giovani ammantati

Ceramica attica a figure rosse

Altezza cm 46,5; diam. 38,5

475-450 a.C., Pittore di Leningrado

Inv. S.391, legato Sartorio 1910

Pelike

Pelike

Lato A: Scena dionisiaca

Lato B: Tre giovani ammantati

Ceramica attica a figure rosse.

Altezza cm 31; diam. 16,8

450-400 a.C. circa, Maniera del Pittore del Dinos di Berlino

Inv. S.418, legato Sartorio 1910

Coppa

Coppa

Scene di palestra (fuori e dentro)

Ceramica attica a figure rosse

Altezza cm 7,3; diam 22,2

425-400 a.C., Pittore di Trieste

Inv. 2446,

legato Oblasser 15-2-1916

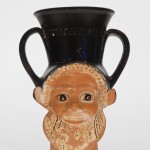

Kantharos configurato

Kantharos configurato

Lato A: Testa di Satiro

Lato B: Testa di menade

Ceramica attica a figure rosse

Altezza cm 16,3; diam. 9,3

480 a.C., Pittore di Filadelfia 2449

Inv. S.499, legato Sartorio 1910