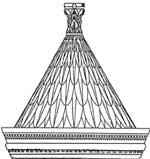

Tetto a cono e pigna liscia di coronamento

[ inv. 12620 ]

Parte superiore di tetto a cono in calcare decorato da foglie lanceolate di provenienza sconosciuta.

|  |

[ inv. 12622 ]

Pigna liscia di coronamento in calcare di provenienza sconosciuta.

I sec. d.C.

|  |

Soffitto, architrave e coronamento di mausoleo circolare

Soffitto, architrave e coronamento di mausoleo circolare

[ inv. 12600 ]

Due frammenti di soffitto circolare con margine esterno modanato e faccia decorata da doppia corona di foglie d’acanto e foglie lanceolate con rosetta; un concio di architrave circolare; frammento del coronamento, probabilmente conico, a foglie lanceolate. Provenienza sconosciuta.

Inizi del I sec. d.C.

Il confronto con esempi simili (vedi il disegno del mausoleo di Sestino) consente di attribuire i frammenti a un monumento composto da cella circolare e tetto a cono.

|  |

Soffitto e architrave di mausoleo quadrato

[ inv. 12601 ]

[ inv. 12601 ]

Due frammenti di soffitto in calcare con faccia decorata da corona di foglie d’acanto e foglie lanceolate; tre frammenti di architrave. Provenienza sconosciuta.

Inizi del I sec. d.C.

Il confronto con esempi simili (vedi il disegno del mausoleo di Altino) consente di attribuire i frammenti a un monumento composto da cella quadrangolare e tetto a piramide.

|  |  |

Basamento di monumento funerario circolare

I blocchi in calcare, costituenti il basamento (crepidine) di un monumento funerario a pianta circolare (dal diametro di circa 6 m), furono recuperati nel 1842 nel Campanile di San Giusto. Sono ancora visibili i fori per il fissaggio di alcune delle dodici colonne che sostenevano la copertura. Tali colonne erano probabilmente simili per tipologia e dimensioni a quella collocata nello spazio interno del basamento.

|  |

MONUMENTI ONORARI TERGESTINI

Sono ormai perduti i dadi con dedica onoraria relativi a queste due cimase (coronamenti), su cui erano fissate, rispettivamente, una statua pedestre (in piedi o seduta) e una equestre. Nella parte superiore della cimasa di dimensioni maggiori sono visibili i tre fori che consentivano di saldare le zampe del cavallo, sopra il quale era ritratto il personaggio onorato. Le statue, evidentemente realizzate in metallo (bronzo dorato) sono perdute, con ogni probabilità fuse per recuperarne il materiale.

I monumenti onorari erano dedicati più spesso all’imperatore, ai membri della famiglia imperiale, ma anche ai cittadini distintisi per particolari meriti nei confronti della città. Erano collocati di solito in aree pubbliche di grande passaggio, come il Foro, la piazza per eccellenza dei Romani circondata dagli edifici pubblici e il tempio principale.

Sull’iscrizione si leggeva in caratteri di maggior dimensione (che evidenziavano le parole più importanti da leggere) il nome completo del personaggio a cui la statua era dedicata, seguito da una indicazione puntuale delle tappe principali della carriera militare o civile (cursus honorum); alla fine trovavano posto le ragioni che avevano portato a dedicare tale onore e l’indicazione dei dedicanti (coloro che hanno voluto e pagato statua e iscrizione).

Cimase di base per statua onoraria

Cimase di base per statua onoraria

Le basi per statua onoraria sono costituite da un basamento, un dado e un coronamento (o cimasa).

La faccia anteriore del dado reca l’iscrizione relativa al personaggio onorato, mentre sulla cimasa è fissata la sua statua bronzea pedestre (in piedi o seduta) o equestre, come si ricava anche dai fori di fissaggio presenti sulla faccia superiore.

|  |

SARCOFAGI

Alla pratica dell’inumazione sono ascrivibili il grande sarcofago con coperchio a tetto proveniente dall’area sepolcrale dei Santi Martiri (esposto nel I ripiano) e i due sarcofagi e il coperchio con acroteri recanti l’abbreviazione D(is) M(anibus), “agli Dei Mani” (esposti nel III ripiano). Si osservi la decorazione dei lati di una delle casse, che mostra il motivo di due cornucopie contrapposte, il motivo del corno dell’abbondanza, augurio di ricchezza nell’aldilà.

Sarcofago con coperchio a tetto

[ inv. 12624 ]

Sarcofago in calcare con coperchio a tetto a due spioventi e acroteri angolari rinvenuto nel sepolcreto dei Santi Martiri.

IV-V sec. d.C.

|  |

Sgocciolatoio per torchio

Gli sgocciolatoi costituiscono la parte sottostante dei torchi e hanno lo scopo di convogliare e raccogliere i liquidi ricavati dalla spremitura.

|  |

Sarcofagi

[ inv. 12625; inv. 12626; inv. 13848 ]

Cassa di sarcofago in calcare, con i fianchi decorati da cornucopie, forse proveniente dall’area dei Santi Martiri. Manca uno dei fianchi, ma vi sono ancora evidenti tracce della base di uno degli amorini che reggeva l’iscrizione.

Cassa di sarcofago in calcare proveniente forse dall’area dei Santi Martiri.

|  |  |

Coperchio di sarcofago in calcare rinvenuto in via delle Monache nei pressi della chiesa di San Martino (ora demolita). Gli acroteri sono iscritti.

III sec. d.C.

Inscr.It. X, 4, 225

| Agli Dei Mani (= divinità protettrici delle anime dei morti) |

Il coperchio potrebbe appartenere al sarcofago di Salvia Severianena (Inscr.It. X, 4, 148) rinvenuto nel 1686 nella chiesa di San Martino.

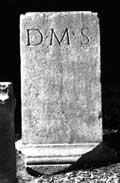

Dediche agli Dei Mani

e formula di esclusione testamentaria

I sec. d.C.

Inscr.It. X, 4, 15, 16, 258

Ara in calcare

[ inv. 13565; inv. 13562 ]

Priva del coronamento di provenienza sconosciuta.

|  |

| D(is) M(anibus) s(acrum) | Consacrato agli Dei Mani(= divinità protettrici delle anime dei morti) |

Ara in calcare

[ inv. 13860 ]

Dal 1688 al 1830 collocata presso la chiesa di San Pietro in Piazza Grande (ora Piazza Unità d’Italia).

|  |

| D(is) M(anibus) s(acrum) | Consacrato agli Dei Mani |

Dado in calcare

Privo di zoccolo e coronamento rinvenuto nel 1819 in via S. Michele.

|  |

| H(oc) m(onumentum) h(eredem) | Questo sepolcro (non toccherà) all’erede |

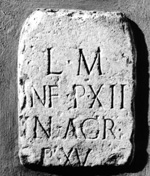

Misure dell’area funeraria

Misure dell’area funeraria

[ inv. 13586 ]

Blocco in calcare rinvenuto nel 1838 nel sepolcreto dei Santi Martiri.

Il blocco costituiva probabilmente la parte superiore del muretto del recinto funerario.

I sec. d.C.Inscr.It. X, 4, 252

| Loc(us) m(onumenti) in fr(onte) p(edes) [—] | L’area del sepolcro (misura) sul lato strada piedi … |

Coronamenti a pulvino

[ inv. 14029-14030; inv. 12615; inv. 12617 ]

Due frammenti di pulvini in calcare di provenienza sconosciuta.

Frammento di coronamento con pulvino in marmo di provenienza sconosciuta.

Coronamento a pulvino in calcare di provenienza sconosciuta.

II sec. d.C.

|  |  |

|  |  |

Gli altari, o are funerarie, erano la sede e lo strumento di culto per i sacrifici e le offerte in onore dei defunti.

Si compongono di un basamento, di un dado centrale (spesso con iscrizione) e di un coronamento provvisto di uno spazio incavato o pianeggiante (focus) per la fiamma sacrificale necessaria alla conclusione del rito di commemorazione.

Il focus è collocato fra due pulvini (o cuscini di fronde sempreverdi) vagamente cilindrici, stretti da bende e chiusi alle estremità da un fiore.

Piramide di coronamento con Ganimede e l’aquila

[ inv. 14365 ]

Piramide di coronamento di ara funeraria in calcare rinvenuta probabilmente a Trieste.

I-II sec. d.C.

La piramide presenta tre facce decorate. I rilievi laterali raffigurano un delfino con la coda attorcigliata intorno a un tridente. Il rilievo della faccia principale presenta invece Ganimede con l’aquila.

La piramide presenta tre facce decorate. I rilievi laterali raffigurano un delfino con la coda attorcigliata intorno a un tridente. Il rilievo della faccia principale presenta invece Ganimede con l’aquila.

Secondo la leggenda, Zeus, invaghitosi della bellezza di Ganimede, figlio del fondatore di Troia, Troo, e di Calliroe, lo rapì dopo aver assunto le sembianze di un’aquila. Ganimede fu dunque trasportato nell’Olimpo dove divenne il coppiere degli dei.

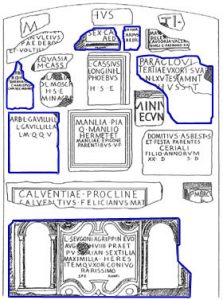

ARCHI TERGESTINI DEL III RIPIANO

Rispetto alla sistemazione ottocentesca, i sei archi tergestini sono ora privi di alcuni monumenti che, in diverse epoche, sono stati smurati e in parte sono esposti presso il Castello di San Giusto, nel Lapidario Tergestino (vedi).

Le iscrizioni ancora presenti restano a testimonianza dell’aspetto e delle scelte di allestimento della fine dell’800 e inizio del ’900.

Gli archi presentano un campionario piuttosto ampio dell’epigrafia di Tergeste: si vedono iscrizioni di militari anche con alta professionalità, di ufficiali, non mancano magistrati e altre cariche (come l’edilità) e, per quanto riguarda l’ambito religioso, il sevirato augustale.

Le iscrizioni presentano in modo costante l’indicazione delle misure del monumento e formule: “da vivi fecero (il sarcofago) per se stessi”.

Arco 1

Dedica onoraria (?) per un cavaliere tergestino | |

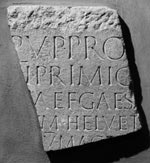

| inv. 13795 Frammento di lastra in calcare rinvenuta nel 1863 nella Cattedrale di San Giusto dove era reimpiegata nell’abside del SS. Sacramento. I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 41 |

—— …… |

Epitafio del liberto imperiale Publio Elio Felice | |

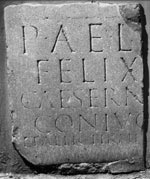

| inv. 13801 Frammento di fronte di sarcofago un tempo reimpiegata nel pavimento della Cattedrale di San Giusto dove erano visibili anche gli altri due frammenti ora perduti. Secondo quarto del II sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 78 |

P(ublius) Aelius Aug(usti) l(ibertus) Publio Elio Felice, liberto (= schiavo liberato) dell’imperatore, |

Arco 2

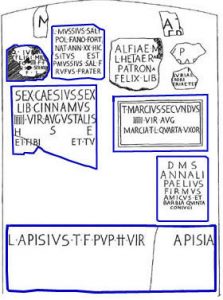

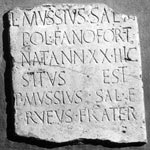

Epitafio di Lucio Mussio, originario di Fano Fortuna | |

| inv. 13610 Lastra in calcare rinvenuta nel 1842 presso l’altare maggiore della Cattedrale di San Giusto. Tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 139 |

| L(ucius) Mussius Sal(vi) f(ilius) Pol(lia tribu) Fano Fort(unae), nat(us) ann(os) XX, hic situs est. P(ublius) Mussius Sal(vi) f(ilius) Rufus frater.Lucio Mussio, figlio di Salvo, iscritto alla tribù Pollia (= distretto di voto) di Fano Fortuna, dell’età di 20 anni, è qui sepolto. Il fratello Publio Mussio Rufo, figlio di Salvo, (edificò il monumento funebre). |

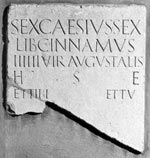

| Epitafio del seviro augustale Sesto Cesio Cinnamo, liberto di Sesto | |

| inv. 13550 Lastra in calcare rinvenuta nel 1838 nel sepolcreto inferiore della necropoli dei Santi Martiri Tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 71 |

Sex(tus) Caesius Sex(ti) Sesto Cesio Cinnamo, L’ultima riga riporta le risposte del defunto agli auguri del viandante: “Ti sia la terra leggera” e “Sta’ bene”. |

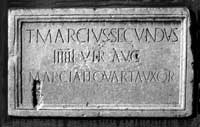

Epitafio del seviro augustale Tito Marcio Secondo e della moglieinv. 13594 |

|

T(itus) Marcius Secundus Tito Marcio Secondo |

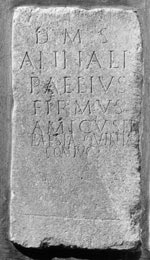

Epitafio di Annale, dedicato da un amico e dalla moglie | |

| inv. 13554 Stele in calcare reimpiegata nel muro dell’orto grande dell’Ospedale di via del Castello. Tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 81 |

D(is) M(anibus) s(acrum). Consacrato agli Dei Mani (= divinità protettrici delle anime dei morti). |

Epitafio del duoviro Lucio Apisio e di Apisia …inv. 13616 |

|

L(ucius) Apisius T(iti) f(ilius) Pup(inia tribu) II vir, Apisia [—]. Lucio Apisio, figlio di Tito, iscritto alla tribù Pupinia (= il distretto di voto dei Tergestini), duoviro (= uno dei due magistrati principali della città) (e) Apisia … (sono qui sepolti). |

Arco 3

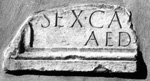

Epitafio dell’edile Sesto Ca… | |

| inv. 13799 Frammento di lastra in calcare di provenienza sconosciuta. I-II sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 66 |

—— … |

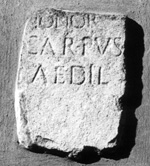

Dedica (?) dell’edile … Eucarpo | |

| inv. 13800 Frammento di lastra in calcare proveniente dall’area della basilica forense. I-II sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 67 |

[— ex pecunia] honor(aria?) … con il denaro offerto a motivo dell’elezione |

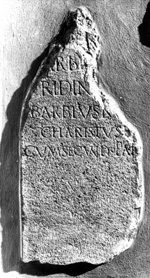

Epitafio di Barbia Eucaridine da parte del figlio e del marito | |

| inv. 13802 Frammento di lastra in calcare rinvenuto nel XIX secolo tra il materiale da costruzione di un edificio tra piazza della Cattedrale angolo via del Castello. Prima metà del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 96 |

[B]arbi[ae Eu-] A Barbia |

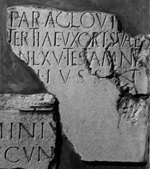

Epitafio alla moglie Terz(i)a da parte di Publio Araclovio

| |

| inv. 13617 Frammento di lastra in calcare un tempo murato in località Dolina (San Dorligo della Valle). Primo quarto del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 357 |

P(ublius) Araclovi(us) Publio Araclovio |

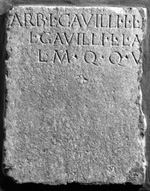

Misure dell’area sepolcrale dei Gavilli | |

| inv. 13813 Frammento di lastra in calcare rinvenuto nella chiesa dei Santi Martiri. Tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 118 |

Arb(itratu) L(uci) Gavilli L(uci) l(iberti) [— et] Per esecuzione testamentaria di Lucio Gavillio …, liberto (= schiavo liberato) |

Epitafio del pretoriano Lucio Seugonio Agrippino inv. 13500 |

|

L(uci) Seugoni Agrippini evok(ati) (In memoria) di Lucio Seugonio Agrippino, evocato |

Arco 4

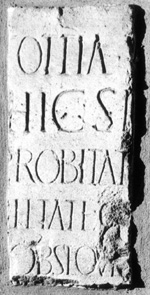

Epitaffio di Tottia … | |

| inv. 13817 Frammento di lastra in calcare di provenienza sconosciuta. Prima metà del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 155 |

| [T]ottia [—] hic si[ta est]. Probitat[e –] pietate q[—] obseque[n —]. |

Epitaffio dei Metri | |

| inv. 13605 Lastra in calcare un tempo collocata nell’odierno Distretto Militare in via del Castello. Tra la fine del I sec. a. C. e l’inizio del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 138 |

| L(ucius) Meter Sex(ti) f(ilius), Metra Sex(ti) l(iberta) Caesulla.Lucio Metro, figlio di Sesto, Metra Caesulla, liberta (= schiava liberata) di Sesto. |

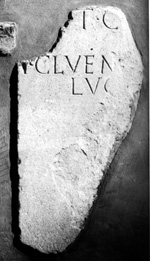

Epitafio di Tito Cluenzio Luc… | |

| inv. 13808 Frammento di lastra in calcare rinvenuto nel 1847 nei possedimenti del Barone de Fin nell’odierna via D. Bramante. I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 110 |

| [—]t C[—] T(itus) Cluentius Luc[—].… Tito Cluenzio Luc… |

Epitaffio degli Allii

|

| P(ublius) Allius Q(uinti) f(ilius), P(ublius) Allius P(ubli) f(ilius) Severus. Publio Allio, figlio di Quinto, |

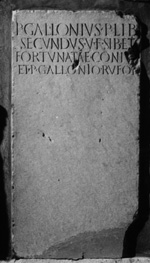

Epitaffio dei Gallonii

|

| P(ublius) Gallonius P(ubli) l(ibertus) Secundus v(ivus) f(ecit) sibi et Fortunata coniu[gi] et P(ublio) Gallonio Rufo f(ilio). Publio Gallonio Secondo, |

Formula di esclusione testamentaria | |

| inv. 13612 Basamento in calcare rinvenuto nel 1819 in via San Michele. I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 257 |

| H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur). Questo monumento non toccherà all’erede. |

Arco 5

| Epitafio di Flavio Ven… e di Erbonia | |

| inv. 13609 Frammento di fronte di sarcofago in calcare un tempo murata nella Cattedrale di San Giusto. II sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 115 |

| Flavius Ven[—] et Erbonia vivi sibi posueru[nt].Flavio Ven… e Erbonia da vivi fecero (il sarcofago) per se stessi. |

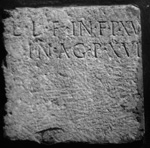

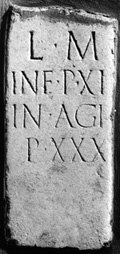

Misure dell’area sepolcrale

|

| L(ocus) m(onumenti) in f(ronte) p(edes) XII, in agr(o) p(edes) XV. L’area del sepolcro (misura) sul lato strada 12 piedi (= circa 3,5 m), verso la campagna 15 piedi (= circa 4,5 m). |

Misure dell’area sepolcrale

|

| L(ocus) m(onumenti) in f(ronte) p(edes) XI in agr(o) p(edes) XXX.L’area del sepolcro (misura) sul lato strada 11 piedi (= circa 3,25 m), verso la campagna 30 piedi (= circa 9 m). |

Iscrizione con le misure dell’area sepolcrale di Lucio L… F… | |

| inv. 13603 Blocco (?) in calcare un tempo reimpiegato nella proprietà del Barone de Fin presso il Bosco Pontini, nell’odierna via D. Bramante. Tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 128 |

| L(uci) L(—) F(—). In f(ronte) p(edes) XV, in agr(o) p(edes) XVI. (L’area sepolcrale di) Lucio L… F… (misura) sul lato strada 15 piedi (= circa 4,5 m), verso la campagna 16 piedi (= circa 4,8 m). |

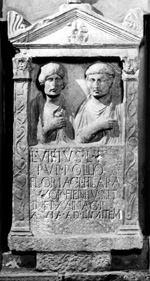

Epitafio di Lucio Vibio Pollione, figlio di Lucio

|

| L(ucius) Vibius L(uci) f(ilius) Pup(inia) Pollio. Floria C(ai) l(iberta) Hilara uxor fieri iussit. In f(ronte) p(edes) XX in ag(ro) p(edes) a via ad limitem. Lucio Vibio Pollione, figlio di Lucio, |

Arco 6

Dedica sull’architrave di un sacello in onore di Minervainv. 13587

|

| [—]ci L(uci) l(ibertus), Agato portitor soc(iorum) s(ervus) [ianuam?] columnasque mag(nas?) fi(ctiles?) [de s]uo Minervai d(onum) d(ederunt) l(ibentes) m(erito).… …cio, liberto ( = schiavo liberato) di Lucio, (e) Agatone, doganiere, schiavo dei pubblicani (= appaltatori della riscossione dei dazi), la porta, (e) le grandi colonne in laterizio (?) a proprie spese diedero volentieri in dono a Minerva, avendolo (la divinità) ben meritato. |

Dedica sull’architrave di un sacello di Minervainv. 13588

|

| Abennaeus Catti M(arci) s(ervus) maceriem pinnas et austia de s[u]o fecit, Minervae d(edit).Abenneo, schiavo di Marco Cattio, un muretto di recinzione, i pinnacoli e gli ingressi a sue spese fece (e) donņ a Minerva. |

| Dedica a Giove Ottimo Massimo | |

| inv. 13862 Frammento di lastra in calcare rinvenuto nel 1869 presso la chiesa di S. Maria della Salvia detta di Moncolano, tra Contovello e Prosecco. I sec. d.C. Inscr.It. X, 4, 301 |

| Iovi O(optimo) M(aximo) V[ictori?—] ——A Giove Ottimo Massimo Vittorioso … |

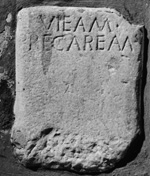

| Segnalazione viaria | |

| inv. 13600 Cippo in calcare rinvenuto presso le cave romane di Aurisina. La parte inferiore è al grezzo per essere infissa nel suolo. Prima metà del I sec. a.C. Inscr.It. X, 4, 309 |

| Vieam praecaream.Strada in cattivo stato di conservazione. |

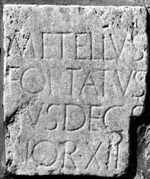

| Epitafio di … Metello Optato | |

| inv. 13583 Frammento di lastra in calcare rinvenuto nei pressi dell’abitato di Castelgiovanni – Ivanigrad, sulla strada per Lubiana (SLO). Metà del I sec. a.C. Inscr.It. X, 4, 314 |

| [-] Metellus [-] f(ilius) Optatus [lect]us dec(urionum) s(ententia) [an]nor(um) XII[—].… Metello Optato, figlio di …, scelto (e inserito nel senato municipale) per decreto dei decurioni (= il consiglio municipale), di 12 (?) anni … |

Segnalazione di proprietà

|

| Iter privatum. Strada |

inv. 13601

inv. 13601 inv. 13854

inv. 13854 inv. 13855

inv. 13855 inv. 13618

inv. 13618

inv. 13582

inv. 13582 Fregi a girali

Fregi a girali