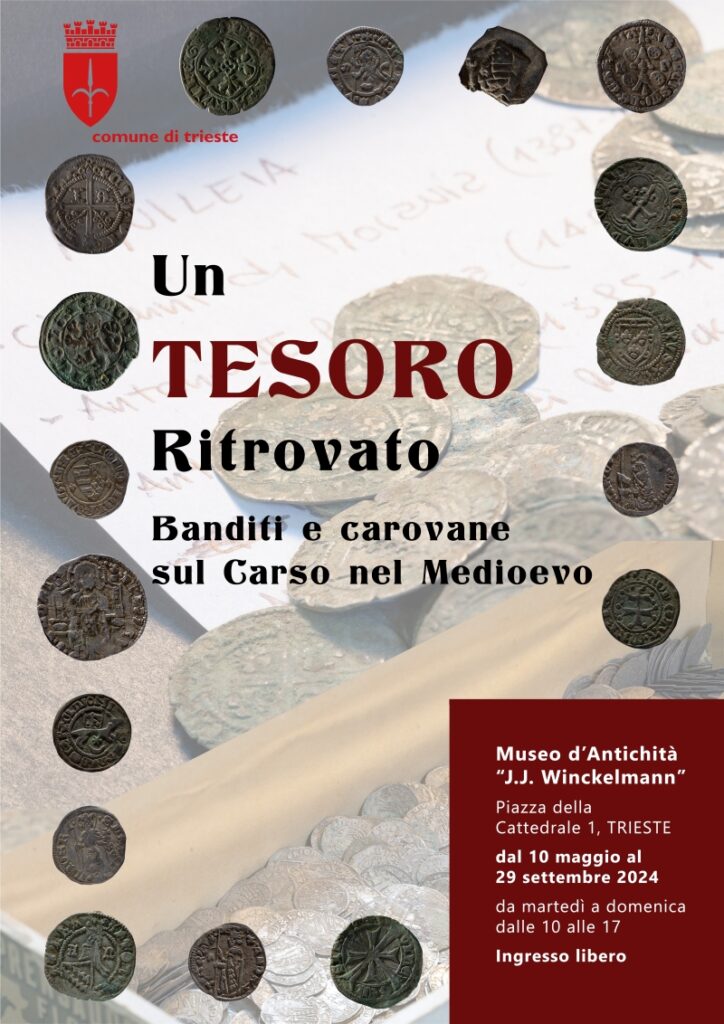

Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”

Dal 10 maggio al 29 settembre 2024

Da martedì a domenica, dalle 10 alle 17

Il Museo d’Antichità Winckelmann espone per la prima volta il tesoro di Erpelle del 1921 che, composto originariamente da oltre cinquemila monete d’oro e argento, rappresenta uno dei principali esempi di tesaurizzazione legata, per quanto si è potuto ricostruire, all’opera dei banditi attivi sul Carso nel medioevo.

La scoperta del tesoro di Erpelle del 1921

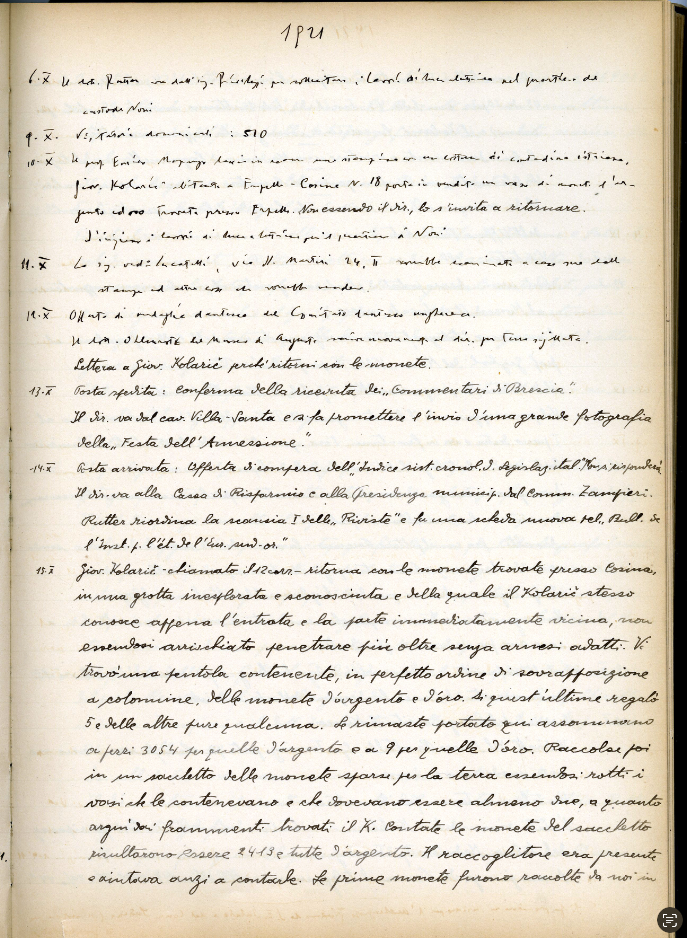

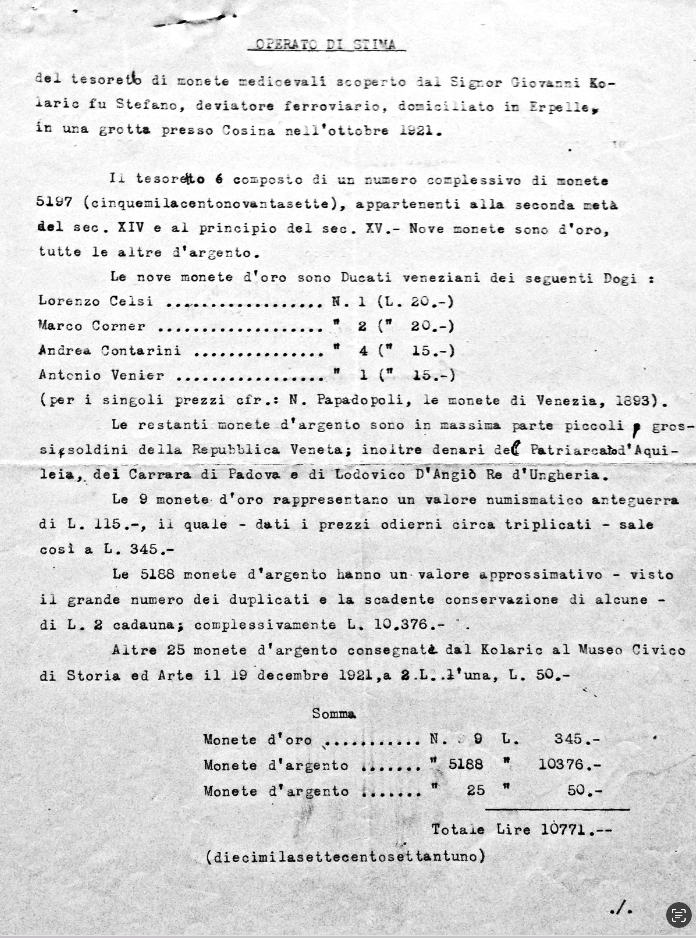

Sappiamo come avvenne il rinvenimento attraverso il racconto dello scopritore, riportato nei documenti: era una calda sera d’estate quella del 24 agosto 1921 e Giovanni Kolaric, deviatore ferroviario alla stazione di Erpelle-Cosina, stava passeggiando nei boschi della frazione di Boršt (Bresenza). Ad un certo punto Kolaric entrò in una delle tante grotte presenti sul territorio. La sua attenzione venne catturata da alcune pietre, che gli sembrava fossero state posizionate da un’intenzionale azione umana. Smuovendo le pietre scoprì, nascosta lì sotto, una “pentola contenente alcune monete”. Si affrettò a prenderla e a portarla a casa. Più tardi, quella stessa sera, ritornò assieme alla compagna, recuperando molte monete sparse a causa della rottura delle pentole (o vasi). Per circa 47 notti la giovane coppia tornò a scavare, raccogliendo altre 2.200 monete che, sommate a quelle rinvenute il primo giorno, ammontavano in totale a 5.197 d’argento e 9 d’oro.

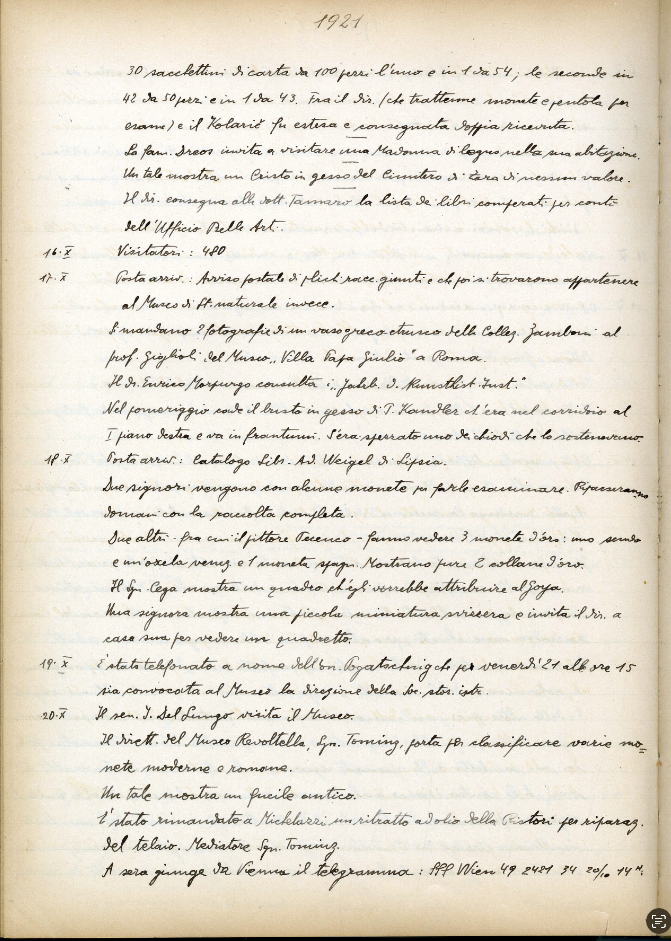

All’inizio di ottobre, Kolaric si presentò presso il Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste (oggi Museo d’Antichità J.J. Winckelmann) portando in vendita la pentola, o come viene detto “vaso di monete”, contenente il tesoro. Allora, riunite in sacchettini di carta, le monete vennero contate e Kolaric firmò la ricevuta di deposito.

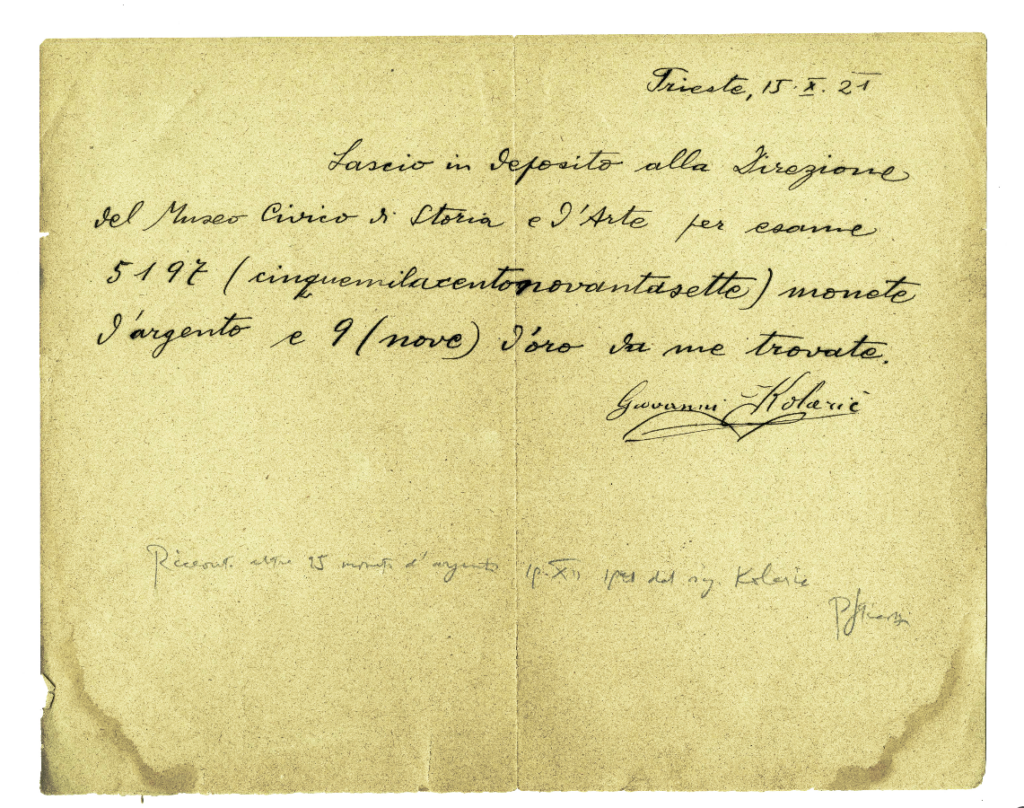

Il direttore del Museo Piero Sticotti, con l’aiuto di Giovanni Brusin (Museo di Aquileia) e Antonio Morassi (Ufficio Belle Arti del Ministero) produssero un operato di stima di lire 10.771.

Il Kolaric venne più volte interrogato anche per capire il luogo esatto del ritrovamento, senza però giungere a una indicazione precisa, che quindi non ci è nota. Tra il 1922 e il 1923 si aprì un fitto rapporto epistolare tra le varie istituzioni coinvolte in merito all’erogazione del premio di rinvenimento stabilito per Kolaric. Era infatti appena stata approvata in Italia una nuova legge sui Beni Culturali, che riconosceva un premio a chi scopriva fortuitamente dei reperti archeologici. Alla fine verranno pagate dalla Regia Prefettura – Ufficio Belle Arti al Kolaric lire 2.692,75 (pari al 25% del valore stimato) e altrettanto spettò al Consorzio Agrario di Erpelle, proprietario del terreno, in data 15 agosto 1923.

Dopo il 1923 il tesoro scomparve dalle carte, nessuno ne parla più. Nemmeno Sticotti, che aveva espresso la volontà di pubblicare un articolo scientifico sulle monete di Erpelle, si preoccupò di produrre ulteriori annotazioni o documenti a riguardo.

La riscoperta del Tesoro di Erpelle

L’impenetrabile silenzio caduto sul caso fece sì che si credesse il tesoro fosse perso per sempre. Inaspettato è ora tornato nuovamente alla luce in una scatola di sigari rimasta nascosta in fondo a una cassaforte del museo. La bella scatola di sigari della ditta Rossau di Vienna conteneva 1773 monete d’argento in buone condizioni di conservazione, ma prive di qualsiasi indicazione. Il tipo di monete e la consistenza del nucleo hanno subito orientato lo studio sul tesoro di Erpelle del 1921.

Rispetto al nucleo originale del tesoro di Erpelle, cosi come consegnato al Museo Civico di Trieste nel 1921, ne è stata recuperata una porzione corrispondente circa al 30%. Sembra quindi esserci stata all’epoca una divisione in tre parti tra Piero Sticotti (Museo di Trieste), Giovanni Brusin (Museo di Aquileia) e infine Antonio Morassi (Ufficio Belle Arti) al quale devono essere spettate anche le 9 monete d’oro

Il valore del Tesoro

Il tesoro iniziale era composto, per quanto è dato sapere, da 5200 monete d’oro e argento e avrebbe oggi un valore di stima compreso tra i 170.000 e i 180.000 euro. Per quanto riguarda invece il valore del tesoro all’epoca del suo occultamento, con tutte le cautele del caso, si può affermare che fosse tale da garantire il sostentamento di una famiglia, che viveva in città, per almeno un anno e mezzo; ben diversa doveva essere la realtà di un villaggio, dove la vita era legata all’agricoltura e all’allevamento, e i prodotti venivano semplicemente barattati.

La formazione del Tesoro di Erpelle

Non deve stupire che un tesoro di monete d’argento come questo venisse sepolto in luogo nascosto: la popolazione dell’Europa tardo medievale (tra XII e XV secolo) era spinta all’occultamento di tesori dalle precarie circostanze sociali, politiche ed economiche. Nelle aree periferiche e di frontiera, la crescente povertà, esasperata dall’aumento della pressione fiscale da parte delle autorità, aveva visto dilagare il contrabbando e il banditismo.

Banditi e carovane: Dobrila il ladro

L’intensità del problema del banditismo, in diverse parti dell’Europa medievale, spiega in una qualche misura quel fascino romantico di cui godono notoriamente le storie legate ai fuorilegge. Questi racconti assumevano nei secoli dell’età di mezzo la forma di romanzi o ballate, canzoni popolari che potevano essere in forma lirica o narrativa. Al folklore dell’area di Erpelle è legato il personaggio del ladro Dobrila, o Dobrilla: un contrabbandiere il cui lato moralmente discutibile viene considerato espressione dell’umana “arte di arrangiarsi” che derubava le ricche carovane dirette nell’entroterra dai porti di Trieste e dell’Istria, in particolare quelle cariche di sale, l’oro bianco del Medioevo.

La filastrocca di Dobrila

Na Miši šogi beli grad, v njej ţivi Dobrila tat. Na Miši šogi beli grad, v njej ţivi Dobrila škrat. Na Miši šogi beli grad, v njej ţivi Dobrila tat.(testo reso noto grazie a Jasna Majda Peršolja, discendente dei Dobrilla)

Sul Mišja šoga, il castello bianco

in esso vive Dobrila il ladro.

Sul Mišja šoga, il castello bianco

in esso vive l’elfo Dobrila.

Sul Mišja šoga, il castello bianco

In esso vive Dobrila il ladro.

(traduzione italiana del testo che può avere delle piccole varianti)

Sul monte di Erpelle (Mišja šoga), Dobrila aveva il suo luogo di vedetta a controllo del territorio circostante per avvistare le carovane e scegliere quelle da assalire e quindi segnalare ai propri uomini eventuali pericoli. Infatti ripetuti e diversi erano stati da parte delle autorità i provvedimenti per arginare il problema ma che si dimostrarono tutti inefficaci. Anche perché il contrabbando veniva esercitato quale componente essenziale della vita di molti individui e garantiva la sussistenza dell’intera comunità.

Se Dobrila viene tradizionalmente legato al tesoro scoperto a Erpelle è lecito ritenere che le leggende conservino un probabile fondo di verità.

Ma come si è formato questo enorme tesoro? è possibile ipotizzare che si trattasse di una cassa di raccolta di una banda di briganti, nella quale si trovano i proventi dei loro furti a molte carovane, anche di diverse entità e provenienze. Il tesoro venne nascosto e poi per qualche motivo non venne più recuperato… fino ai giorni nostri. Ripostigli simili per composizione in area slava sono stati ritrovati ad esempio in varie località della Croazia, sempre lungo le direttrici che mettevano in connessione il cuore dell’Austria con i porti della costa dalmata.

La composizione del tesoro

Non stupisce che il nucleo più consistente di monete sia rappresentato da quelle prodotte nella zecca di Venezia, protagonista dei commerci. Quasi il 20% del totale è dato poi dai denari patriarcali di Aquileia: fino alla seconda metà del XIV secolo il ruolo della città fu importante in tutto il Friuli. Potrebbe apparire curiosa la presenza di moneta padovana, tuttavia essa trova un’agevole spiegazione nei rapporti commerciali che Francesco il Vecchio (1355-1380) coltivava con il Regno d’Ungheria in chiave anti-veneziana. Troviamo infatti nel tesoro anche molte monete coniate a Buda, capitale ungherese. Sono inoltre presenti monete austriache e tedesche, a testimoniare la vitalità dei mercanti bavaresi in Europa.

Un’ultima curiosità è legata a un interessante lotto di monete contraffatte, contenute nel tesoro di Erpelle, che ha rappresentato l’occasione per approfondire anche l’attività dei falsari medievali: puniti con pene severissime, essi rischiavano la vita per produrre denaro falso, evidentemente spinti da motivazioni che giustificavano i rischi legati alla loro attività.

Vetrina 2

Vetrina 3

Vetrina 4

Vetrina 5

Vetrina 6

Monete dai mercanti bavaresi

Pfennig di zecca tedesca e austriaca

Vetrina 7

Conclusioni

Il medioevo fu un’epoca di intensi traffici commerciali, anche su scala internazionale. Il tesoro di Erpelle regala uno spaccato della vitalità economica e monetaria nell’Europa centrale e orientale del XIV secolo. Questo nucleo di monete offre un prezioso supporto allo studio delle relazioni mercantili e degli scambi commerciali attraverso l’area alpina e quella balcanica e lungo le rotte che portavano ai porti dell’Adriatico settentrionale e da qui fino alle principali piazze d’Europa, dove i prodotti e le merci venivano venduti. Soprattutto a partire dal XIII secolo, il regno d’Ungheria divenne un importante partner commerciale per i Paesi compresi tra la Baviera e la Slavonia, dove si incontravano e scontravano gli interessi politici di molti governi. Nel 1335, la Carniola era passata sotto il dominio degli Asburgo. La Bassa Carniola/Dolenjska era già ben integrata nella rete di trasporti che incanalava il commercio dalle terre croate e ungheresi a est verso le città costiere dell’Alto Adriatico e verso l’Italia. In Istria, i proventi delle attività commerciali erano molto significativi e innescarono una lotta tra la Repubblica di Venezia e gli Asburgo per la loro gestione. Vi fu anche un’intensa competizione sull’area dell’odierna Slovenia e sui porti istriani e dalmati per il controllo del commercio, che passava lungo le varie rotte da e per la costa. Venivano scambiati sia prodotti agricoli che beni artigianali.

I pagamenti tra diverse nazioni avvenivano grazie alla mediazione dei cambiavalute, che erano presenti in tutte le principali piazze commerciali. In alternativa era possibile utilizzare monete che erano accettate a livello internazionale, come ad esempio quelle veneziane. Spesso inoltre, monete prodotte da stati diversi circolavano liberamente entro dei territori (chiamati “area monetaria”) nei quali erano universalmente accettate.

La Cura scientifica della Mostra è stata affidata al dott. Giulio Carraro, Università di Trieste, che ha pubblicato il tesoro nel volume:

“Dobrila Tat. Il tesoro di Erpelle 1921”, per i tipi di EUT. scaricabile gratuitamente